- 과학향기 Story

- 스토리

스토리

[과학향기 Story] 인류의 탄수화물 사랑, 80만 년 전부터 시작됐다?

<KISTI의 과학향기> 제3115호 2024년 12월 02일다이어트를 결심하면 빵, 밥, 파스타 등 다양한 탄수화물이 우리를 유혹한다. 그런데 인류는 대체 언제부터 탄수화물을 이토록 사랑하게 된 것일까? 최근 미국 버펄로대학교와 코네티컷주 잭슨연구소 공동연구팀은 인류의 탄수화물 사랑이 무려 80만 년 전부터 시작됐다는 연구 결과를 과학 저널 ‘사이언스(Science)’에 발표했다.

고대 인류로부터 시작된 탄수화물 사랑

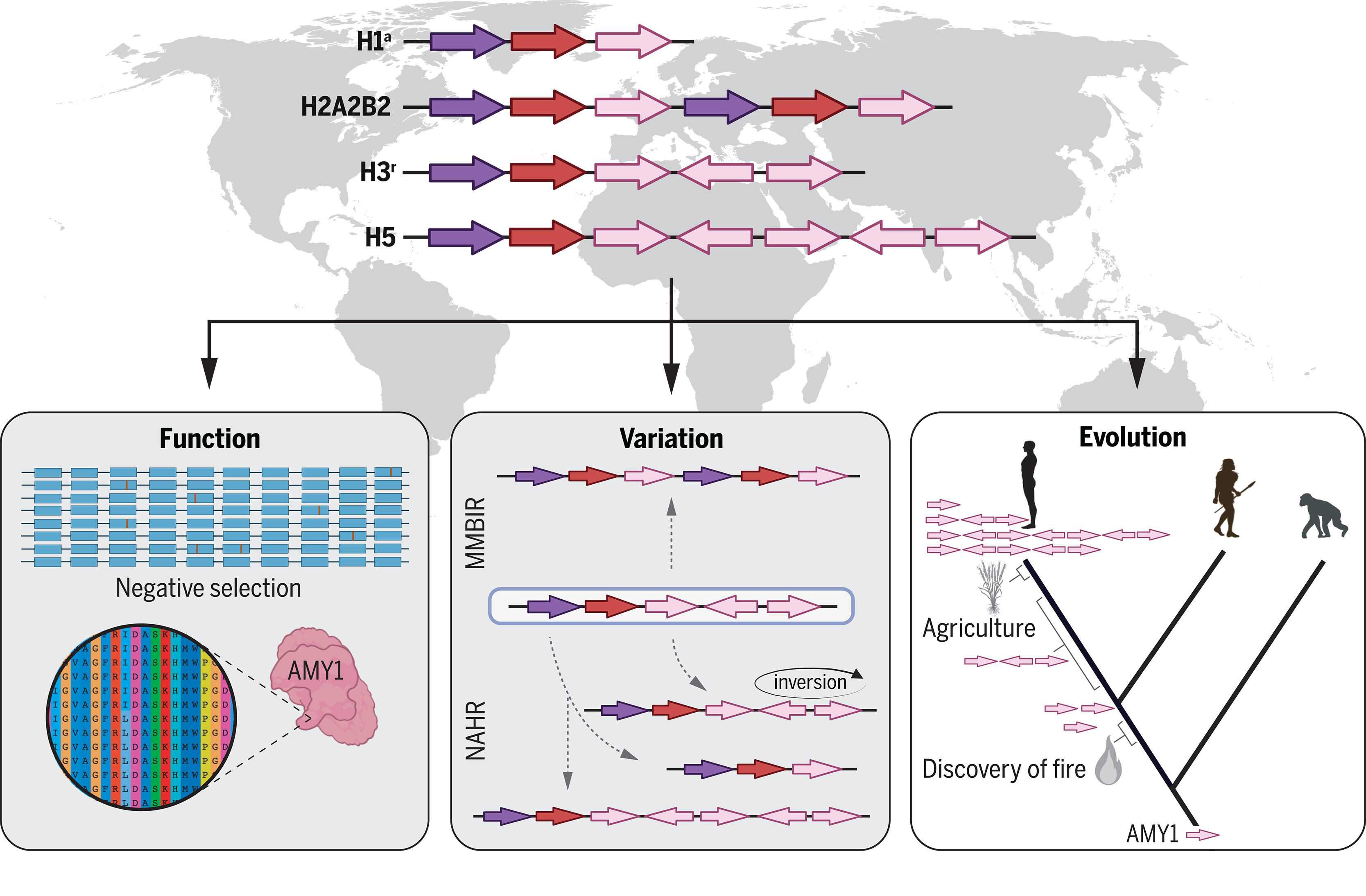

현대 인류는 감자, 옥수수, 밀, 쌀 등에 포함된 전분을 섭취한 후, 침 속의 아밀라아제를 통해 엿당으로 분해한다. 이렇게 전분을 엿당으로 분해하는 아밀라아제는 ‘타액 아밀라아제 유전자(AMY1)’에 의해 형성된다. 사람마다 이 유전자의 양이 다르며, 탄수화물 위주의 식단이 발달한 지역의 거주민일수록 AMY1이 더 많이 복제된 경향을 보인다.

그렇다면 우리의 조상들은 언제부터 AMY1 유전자를 획득했을까? 연구팀은 다양한 시기에 분포하던 고대 인류 68명의 DNA를 통해, 탄수화물을 소화하는 특정 유전자가 언제부터 발달했는지 조사했다. 유전자 분석 결과, 농경사회가 시작되기 이전인 수렵·채집인들도 세포 당 평균 4~8개의 AMY1 복사본을 가지고 있다는 사실이 발견됐다. 즉, 농업을 통해 밀, 쌀 등을 재배하고 전분 섭취가 늘어나기 이전부터 인류는 탄수화물을 즐겨 먹은 것이다.

특히 네안데르탈인과 데니소바인에게서도 AMY1 복제가 일어났다는 사실이 발견돼, 현생 인류의 조상인 호모사피엔스와 네안데르탈인, 데니소바인의 공통 조상 역시 AMY1 유전자를 가졌을 가능성이 제기됐다. 한마디로 인류가 분화되기 이전인 80만 년 전부터 인류의 탄수화물 사랑이 시작된 셈이다. 만약 이 가설이 들어맞는다면, 고대 인류가 풍부한 영양소 섭취를 통해 뇌를 발전시켰다는 가설과도 연관 지을 수 있다.

물론 간빙기 당시 네안데르탈인과 데니소바인이 접촉하면서, AMY1 유전자가 복제됐을 가능성도 있다. 연구팀은 이를 고려하더라도 최소 27만 9,000년 전에 이 유전자가 처음으로 복제됐을 것이라고 설명했다.

농경 사회의 시작과 함께 더욱 깊어진 탄수화물 사랑

한편, 연구팀은 탄수화물 소화 능력의 발달이 비교적 최근까지 이어졌다고 밝혔다. 인류가 수렵·채집 사회에서 벗어나 농업 사회로 전환된 탓이다. 실제로 수렵·채집인도 여러 개의 AMY1 유전자를 지녔지만, 유럽 농부를 기준으로 지난 4,000년 간 AMY1 복사본이 급증한 것으로 확인된다. 연구팀은 농업의 발달로 인류가 탄수화물이 풍부한 식단에 적응한 결과물이라고 말했다. 연구팀의 이전 연구에 의하면 개, 돼지 등 가축들 역시 농경 사회를 기점으로 AMY1 유전자 복사본이 늘어난 경향을 보였다.

연구팀은 AMY1 유전자가 많은 개체는 전분을 보다 더 효율적으로 소화해, 더 많은 영양분을 얻었을 것이라 말했다. 그만큼 자손을 퍼트리는 데도 유리했기 때문에 AMY1 복사본의 수가 계속해서 증가한 것이라고 덧붙였다.

비록 오늘날에는 탄수화물이 다이어트의 적으로 여겨지지만, 인류의 생존과 진화에 있어 탄수화물은 필수 불가결이었다. 오늘만큼은 탄수화물을 너무 죄악시하기보단 조금 너그럽게 바라봐 주자.

탄수화물 사랑은 80만년전부터~

KISTI의 과학향기

글 : 남예진 동아에스앤씨 기자 / 일러스트 : 유진성 작가

추천 콘텐츠

인기 스토리

-

- 소시오패스와 사이코패스 뭐가 다를까?

- 많은 사람이 최근 일어난 PC방 살인 사건이나 거제도에서 일어난 살인 사건에서 범인이 피해자를 잔혹하고 무참하게 살해하고도 전혀 가책을 느끼지 않는다는 점에 분노했다. 언론에서는 이들을 ‘소시오패스’나 ‘사이코패스’라 부르며 보통 사람과 다르다는 점을 강조했다. 그렇다면 소시오패스나 사이코패스는 무엇이 다르고 보통 사람과는 어떤 차이가 있는 걸까? ...

-

- 저주파 자극기, 계속 써도 괜찮을까?

- 최근 목이나 어깨, 허리 등에 부착해 사용하는 저주파 자극기가 인기다. 물리치료실이 아니라 가정에서 손쉽게 쓸 수 있도록 작고 가벼울 뿐만 아니라 배터리 충전으로 반나절 넘게 작동한다. 게다가 가격도 저렴하다. SNS를 타고 효과가 좋다는 입소문을 퍼지면서 판매량도 늘고 있다. 저주파 자극기는 전기근육자극(Electrical Muscle Stimu...

-

- 베텔게우스가 ‘조만간’ 폭발한다? 별의 일생

- 요즘 밤하늘에서 가장 핫한 별 요즘 지구촌 천문학자들의 관심을 한 몸에 받고 있는 별 하나가 등장했답니다. 바로 오리온자리의 알파별 베텔게우스(Betelgeuse)입니다. 설마 오리온자리를 모르는 분은 없겠죠. 북반구 하늘에서 유일하게 1등성 두 개를 가지고 있는 겨울 별자리의 왕자 오리온. 그리스 신화에 나오는 사냥꾼 오리온의 허리춤에 있는 ...

이 주제의 다른 글

- [과학향기 Story] DNA, 유전물질에서 변신 로봇 재료로…스스로 피고 지는 ‘나노꽃’ 개발

- [KISTI의 과학향기 for kids] 초파리에 착! 작은 기생충의 점프 비결

- [과학향기 Story] 운동하는 예비 아빠, 튼튼한 아들 낳는다!

- [과학향기 Story] 엉덩이로 숨쉬기? 인간 대상 실험 첫 성공

- [과학향기 Story] 아름다운 자연 풍경, 고통을 ‘진짜로’ 덜어준다

- [과학향기 for Kids] 설치류, 작은 손톱 하나로 지구 정복?

- [과학향기 Story] 붉은 행성에 남겨진 단서, 화성에 생명체가 존재할까?

- [과학향기 Story] 다이어트 고민, 부작용 싹 없앤 ‘녹차 비만약’으로 해결?

- [과학향기 Story] 귀성길 멀미, 약 대신 음악으로 잡는다?

- [과학향기 for Kids] 척척 붙는 빨판상어의 비법, 접착제로 변신!

ScienceON 관련논문