- 과학향기 Story

- 스토리

스토리

[과학향기 Story] 사랑은 숨겨도 가려움은 숨길 수 없는 이유

<KISTI의 과학향기> 제3179호 2025년 09월 08일이번 여름, 모기에 많이 물리지 않았다고 방심하긴 이르다. 폭염과 폭우가 반복되며 줄어든 모기가 초가을에 다시 기능을 부릴 것으로 전망되기 때문이다. 모기에 물린 상처에 약을 바르거나 십자가를 그려도 그때뿐. 결국 가려움을 참지 못하고 긁어 피를 봐야만 멈춘다. 긁으면 상처 부위에 염증이 생겨 안 된다는 것을 잘 알고 있음에도 우리는 매번, 가려움에 진다.

긁는 행위도 하품처럼 옮는다

가려움은 숨기기 어렵다. 한번 긁으면 더 큰 가려움이 찾아온다. 누구나 알고 있는 긁으면 더 가려운 이유를 분자 수준에서 분석한 연구가 있다. 미국 워싱턴대의대 연구진이 2014년 국제학술지 ‘뉴런(Neuron)’에 게재한 연구다.

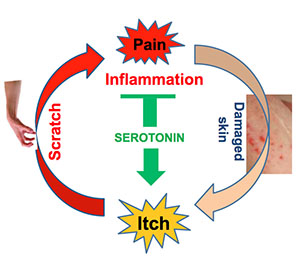

과학자들은 수십 년 전부터 피부를 긁을 때 약한 통증이 생긴다는 사실을 알고 있었다. 이는 가려움 신호 대신 통증 신호를 뇌로 전달해, 일시적으로 가려움을 완화하는 우리 몸의 전략이다. 뇌가 통증 신호를 받으면 그 통증을 조절하기 위해 신경전달물질인 ‘세로토닌’을 분비한다.

지우펭 첸 워싱턴대 가려움연구센터장 연구팀은 세로토닌이 통증 조절에만 관여할 뿐 아니라, 가려움과 직접적으로 연관 있다는 사실을 처음으로 밝혀냈다. 우선, 연구진은 세로토닌을 만들지 못하는 유전자 변형 쥐를 제작했다. 이 쥐에게 피부를 가렵게 만드는 물질을 주입하면, 정상 쥐들에 비해 덜 긁었다. 이후, 세로토닌을 주입하자 다른 쥐들처럼 가려움을 느꼈다. 가려움과 통증 신호는 서로 다른 경로로 전달되지만, 연관되어 있다는 사실을 확인한 것이다.

쳉 교수는 “세로토닌이 뇌에서 척수로 퍼져나가면서 통증 감시 신경에서 가려움 신호를 전달하는 신경세포로 옮겨 타는 현상이 발생한다”며 “인류는 왜 긁기와 가려움의 악순환이 반복되는지를 궁금해했는데, 이번 연구가 그 메커니즘을 상세히 보여준다”고 말했다.

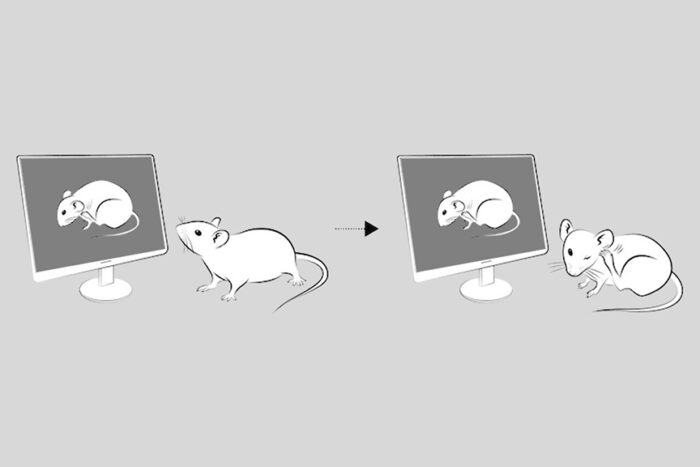

쳉 교수팀은 가려움을 참지 못하는 또 다른 흥미로운 이유도 밝혀냈다. 가려움도 하품처럼 옮는다는 것이다. 가려움은 전염성이 매우 강하다. 심지어 가려움에 관해 얘기하는 것만으로도 누군가 긁게 만들 수 있다. 쳉 교수팀은 이것이 단순한 심리적 반응이 아니라, 뇌에 본능적으로 내재된 행동이라는 사실을 2014년 최고 권위의 국제학술지 ‘사이언스(Science)’에 발표했다.

연구진은 한 마리의 생쥐를 우리 안에 넣고 컴퓨터 화면을 보여줬다. 화면에 긁고 있는 다른 생쥐의 영상을 재생했을 때, 우리 안의 생쥐는 단 몇 초 만에 긁기 시작했다. 생쥐는 시력이 좋지 않아 주로 냄새와 촉각으로 환경을 탐색하는데도, 가려움에 전염된 것이다.

쳉 교수는 “다른 생쥐가 긁는 모습을 본 생쥐는 뇌 시교차상핵(SCN)에서 가스트린분비펩타이드(GRP)라는 화학물질이 분비된다”며 “즉, 긁는 것을 보고 ‘나도 긁어야지’라고 생각하는 것이 아니라 뇌가 GRP라는 신경전달물질을 통해 곧바로 가려움 신호를 보내기 시작한다는 것”이라고 설명했다.

그럼에도 우리가 긁는 ‘진화론적’ 이유

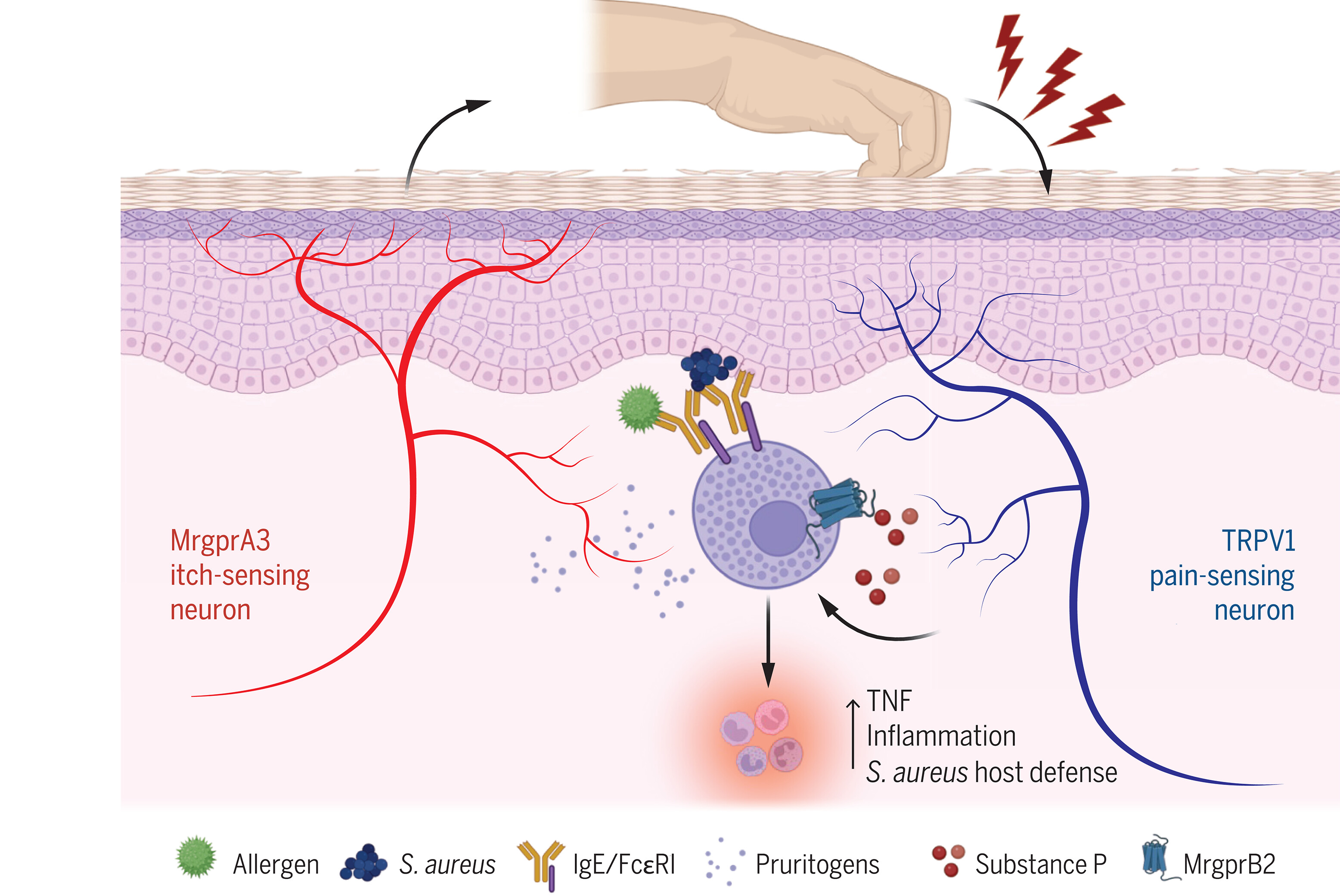

올해 1월 국제학술지 ‘사이언스(Science)’에는 긁는 행위가 염증을 유발함에도 불구하고, 긁고야 마는 진화론적 이유를 찾은 연구가 실렸다. 미국 피츠버그대 연구진은 실험쥐를 세 그룹으로 나눈 뒤, 쥐의 귀에 알레르기를 유발하는 물질을 발랐다. 한 그룹은 마음껏 긁을 수 있었고, 두 번째 그룹은 동물병원 등에서 쓰이는 ‘넥카라’를 씌워 가려워도 긁지 못했다. 마지막 그룹은 가려움을 감지하는 뉴런을 없앴다. 실험 결과, 긁도록 놔둔 생쥐들은 귀가 크게 부어오르고, 호중구라는 염증성 면역세포가 증가했다. 반면, 다른 두 그룹은 붓기나 염증의 정도가 약했다. 긁는 행동이 피부 염증을 직접적으로 증가시킨다는 것을 보여준 것이다.

더 나아가 연구진은 이 과정에서 면역세포의 일종인 ‘비만세포’를 주목했다. 알레르기 유발 물질은 피부의 비만세포를 활성화하고, 또 다른 면역세포인 호중구를 끌어들여 가려움증과 염증을 유발한다.

사진 3. 긁는 행위는 비만세포를 활성화시키고, 알레르기성 피부 염증을 유발한다. ⒸScience

또한, 연구진은 긁는 행위가 가려움을 없애는 것 이상의 역할을 한다는 것도 확인했다. 비만세포가 활성화되면, 외부 병원균에 대한 피부의 방어 체계가 강화됐다. 비만세포가 피부 염증을 유발하는 세균인 ‘황색포도상구균’의 수치를 줄였다. 긁는 행위가 가려움을 해소하는 것을 넘어, 감염 가능성이 높은 부위의 방어력을 높이는 유익한 역할도 한다는 의미다.

연구를 이끈 다니엘 카플란 미국 피츠버그대 교수는 “통증이 상처에 곧바로 반응하도록 유도하는 전략이라면, 가려움은 긁는 반응을 통해 국소 부위에 면역을 증진시키는 전략”이라고 설명했다.

글 : 권예슬 과학 칼럼니스트, 일러스트 : 유진성 작가

추천 콘텐츠

인기 스토리

-

- 남극은 왜 북극보다 추울까?

- 북극곰은 있지만 남극곰이 없는 이유는 무엇일까? 반대로 펭귄은 왜 남극에서만 살고, 북극에서는 살지 않을까? 남극과 북극은 다 추운 곳일텐데 북극곰과 남극펭귄만이 알고 있는 북극과 남극의 차이가 있는 것일까?지상의 남극과 북극은 추위와 눈, 얼음이 지배하는 세상이지만 서로 다르다. 남극의 영어 명칭인 Antarctica는 북극을 뜻하는 Arctic과 ...

-

- 저주파 자극기, 계속 써도 괜찮을까?

- 최근 목이나 어깨, 허리 등에 부착해 사용하는 저주파 자극기가 인기다. 물리치료실이 아니라 가정에서 손쉽게 쓸 수 있도록 작고 가벼울 뿐만 아니라 배터리 충전으로 반나절 넘게 작동한다. 게다가 가격도 저렴하다. SNS를 타고 효과가 좋다는 입소문을 퍼지면서 판매량도 늘고 있다. 저주파 자극기는 전기근육자극(Electrical Muscle Stimu...

-

- [이달의 역사]마라톤은 왜 42.195km일까?

- 2012년 런던 올림픽이 막바지를 향해 달려가며 다양한 육상 경기가 펼쳐지고 있다. 육상 경기는 모든 스포츠의 기본이라 할 수 있다. ‘달리고, 뛰고, 던지는’ 동작 없이 이루어지는 스포츠는 거의 없기 때문이다. ‘보다 빨리!(Citius), 보다 높이!(Altius), 보다 힘차게!(Fortius)의 올림픽 표어도 결국은 육상의 정신과 같다. 올림픽...

이 주제의 다른 글

- [KISTI의 과학향기 for kids] 맛있게 먹은 랍스터 꼬리, 로봇으로 다시 태어나다!

- [과학향기 Story] 사랑은 로망 아닌 생존? 인간이 일부일처제를 선택한 이유

- [과학향기 for Kids] 2026년의 주인공, 붉은 말!…말의 비밀을 파헤쳐라!

- [과학향기 Story] 개미 군락에서 벌어진 모친 살해, 누가 여왕을 죽였나

- [과학향기 for kids] 비둘기는 어떻게 길을 찾을까? 비밀은 귓속에!

- [과학향기 Story] 아바타 3 속 메두소이드는 허구일까?

- [과학향기 Story] DNA, 유전물질에서 변신 로봇 재료로…스스로 피고 지는 ‘나노꽃’ 개발

- [과학향기 Story] 운동하는 예비 아빠, 튼튼한 아들 낳는다!

- [과학향기 for kids] 초파리에 착! 작은 기생충의 점프 비결

- [과학향기 Story] 시력 잃은 노인, 전자 눈으로 책을 읽다

ScienceON 관련논문