- 과학향기 Story

- 스토리

스토리

[과학향기 Story] 세상을 점령한 바퀴벌레도 고향이 있다

<KISTI의 과학향기> 제3075호 2024년 07월 08일여름철이 다가왔다. 다른 계절과는 달리 여름은 무언가 특별한 것이 있다. 작열하는 햇빛을 맞으며 먹는 시원한 수박과 피부가 새까맣게 타는 줄도 모르고 신나게 즐기는 물놀이의 계절이다. 그런 동시에 모기의 습격과 바퀴벌레의 출몰이 걱정되는 계절이기도 하다. 특히 바퀴벌레는 질긴 생명력을 가진 데다, 병원균까지 전파하기에 누구나 피하고 싶은 해충이다. 심지어 바퀴벌레의 허물이나 알껍데기, 분변, 시체 등에 포함된 바퀴벌레 단백질이 공기를 통해 인체에 유입될 경우 콧물, 가려움증, 재채기 등 알레르기 증상을 유발할 수 있어 기피 대상이 아닐 수가 없다.

이러한 바퀴벌레는 크기와 종류도 다양하다. 그렇다면 우리가 가장 쉽게 볼 수 있는 바퀴벌레는 무엇일까? 바로 ‘독일바퀴(Blattella germanica)’로 우리 주변에서, 더 나아가 전 세계적으로 세력을 떨치고 있다. 다만 독일바퀴는 자연 서식지에서는 전혀 찾아볼 수가 없어서 기원이 오리무중이었다. 그런데 최근, 탕첸 싱가포르국립대 생명과학과 교수팀이 독일바퀴의 기원을 밝혀 ‘미 국립과학원회보(PNAS)’에 발표했다.

사진 1. 독일바퀴는 바퀴벌레 중에서도 가장 흔히 발견된다. ⓒshutterstock

독일바퀴의 고향은 사실 아시아?

독일바퀴는 1756년~1763년까지 유럽 대국이 둘로 갈라져 싸운 ‘7년 전쟁’이 끝난 지 얼마 안 된 1776년, 스웨덴의 식물학자 칼 린네에 의해 처음 발견됐다. 당시 칼 린네는 극심한 빈곤으로 폐허가 된 독일에서 이 곤충을 수집했기 때문에 학명을 ‘게르마니카(germanica)’라고 명명했다. 다만 유럽에는 독일바퀴와 유전적으로 가까운 ‘친척’ 바퀴벌레가 존재하지 않았다. 이에 독일바퀴의 기원과 확산과정은 250년 동안 베일에 싸여 있었다.

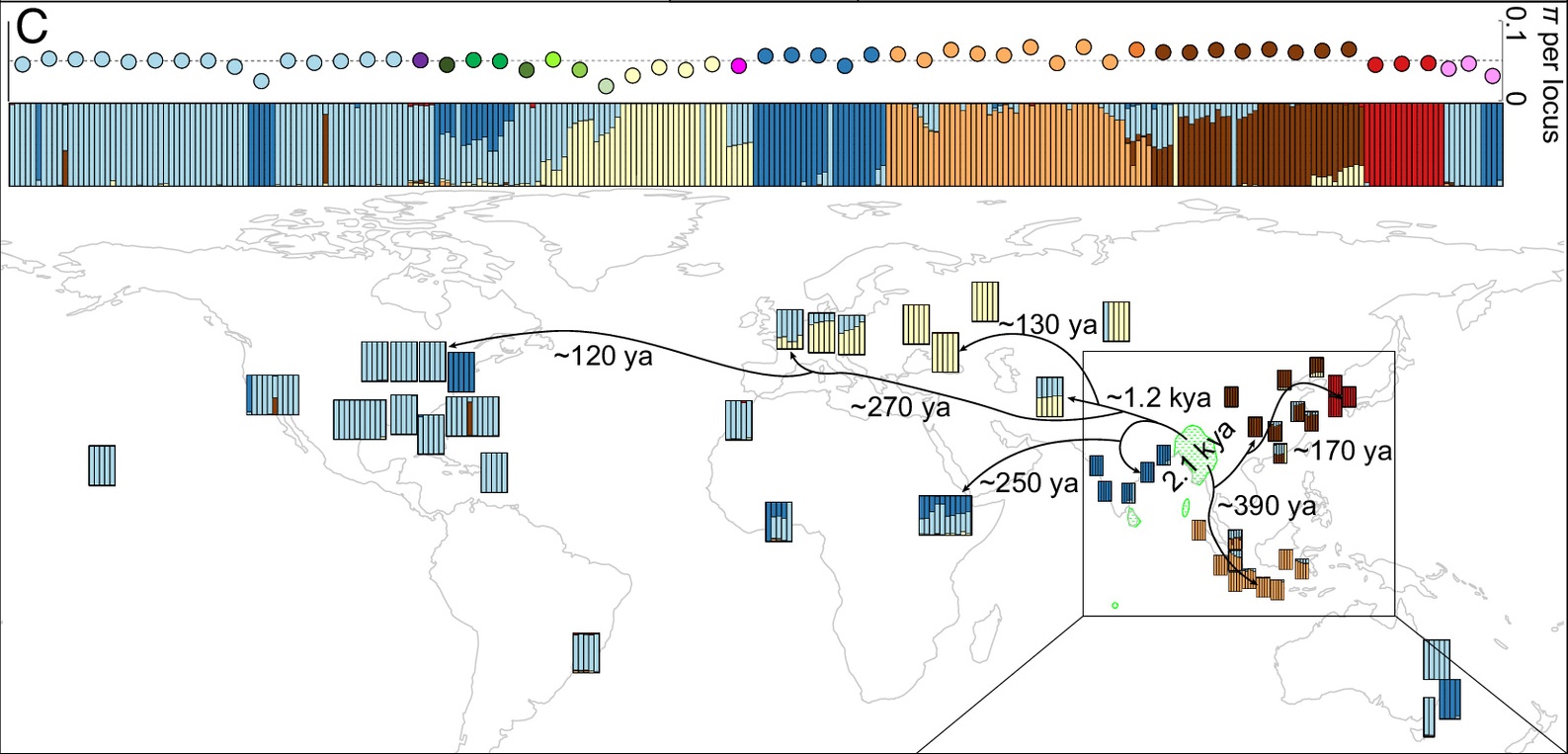

연구팀은 독일바퀴의 기원을 찾기 위해 6개 대륙 17개국, 57곳의 지역에서 바퀴벌레 281마리의 유전체를 분석했다. 한 개체가 가진 유전정보 전체를 의미하는 ‘유전체’를 분석해 독일 바퀴벌레가 어떤 바퀴벌레와 유전적으로 가장 유사한지 조사했다. 그 결과, 독일바퀴는 아시아바퀴(Blattella asahinai)의 유전체와 80% 이상 일치했고, 나머지 20%도 아시아바퀴와 유사한 경향을 보였다.

독일바퀴의 세력 확장 … ‘운송수단’의 발달 덕분

독일바퀴와 아시아바퀴는 한 뿌리였으나, 2,100년 전 처음 갈라진 것으로 확인됐다. 연구진은 이들의 이동 경로를 면밀하게 분석한 결과, 본래 인도 혹은 미얀마에 서식했으나 운송수단의 발달로 사람과 함께 대륙을 건너간 것으로 본다. 그렇다면 어떤 경로를 통해 이동했을까? 우선 독일바퀴는 약 1,200년 전 이슬람 우미이야 왕조와 아바스 칼리파국 왕조의 상업 및 군사 활동이 활발해지자, 군인들의 빵 바구니에 히치하이크하는 방식으로 아시아에서 유럽으로 이동했다. 그리고 약 390년 전에는 영국과 네덜란드의 동인도회사 등 유럽의 식민 활동을 따라 독일바퀴 역시 세력을 확장한 것으로 추정된다.

그러다 19세기 후반에서 20세기 초반에는 증기 기관의 발달 덕분에 전 세계적으로 무역이 활발해졌다. 또한 주거 시설에도 실내 난방을 위한 배관이 개발돼 독일바퀴의 장거리 이동이 훨씬 편해졌다. 이에 독일바퀴는 다시 아시아로 돌아왔을 뿐만 아니라, 전 세계로 영역을 넓혀 나갔다.

이번 연구는 전 세계를 장악하고 있는 ‘독일바퀴’가 이름이 무색하게 아시아에서 유래했고, 어떻게 유럽에 도달했는지, 그리고 어떻게 다시 아시아로 돌아왔는지 밝혀냈다. 게다가 바퀴벌레 유전체 분석을 통해 독일바퀴가 어떻게 새로운 환경에 빠르게 적응하고 살충제 내성을 갖게 되었는지를 유전적으로 파악할 수 있었다. 또 향후 연구를 통해 좀 더 효과적인 살충제를 개발하는 등 바퀴벌레 박멸을 위한 단서를 찾을 수 있었다고 한다.

우연히라도 마주치게 되면 흠칫 놀라고 마는 바퀴벌레, 갖가지 생김새와 종들이 있지만 특히나 우리네 생활 속에서 자주 마주치는 ‘독일바퀴’는 우리에겐 외면하고 싶은 존재지만, 이들에게도 전 세계로 세력을 펼쳐나가는 긴긴 시간이 있었다.

글 : 과학커뮤니케이터 울림, 일러스트 : 유진성 작가

추천 콘텐츠

인기 스토리

-

- 저주파 자극기, 계속 써도 괜찮을까?

- 최근 목이나 어깨, 허리 등에 부착해 사용하는 저주파 자극기가 인기다. 물리치료실이 아니라 가정에서 손쉽게 쓸 수 있도록 작고 가벼울 뿐만 아니라 배터리 충전으로 반나절 넘게 작동한다. 게다가 가격도 저렴하다. SNS를 타고 효과가 좋다는 입소문을 퍼지면서 판매량도 늘고 있다. 저주파 자극기는 전기근육자극(Electrical Muscle Stimu...

-

- 블루라이트 차단 필터, 정말 효과 있을까?

- 자기 전에 스마트폰, 컴퓨터, 텔레비전, 태블릿 PC를 사용하지 말라는 것, 또 너무 오랜 시간 이런 디지털 기기를 보지 말라는 것은 이제 상식이 됐다. 블루라이트 때문이다. 청색광이 수면을 방해하고 눈을 피로하게 하거나 안구건조증을 유발할 수 있다는 것이다. 이에 대한 대책으로 나온 것이 바로 블루라이트 차단 필터다. 요즘에는 스마트폰에 블루라이...

-

- [과학향기 Story] 슈퍼컴퓨팅과 생명 정보, 의료를 재설계하다

- 우리는 지금 과학기술이 의료의 정의를 바꾸는 거대한 전환점 위에 있다. 인공지능, 빅 데이터, 클라우드 등의 디지털 기술이 바이오산업과 결합하면서 기존의 산업 방식을 개선하거나 완전히 새로운 방식을 시도되고 있다. 이른바 ‘디지털 바이오’ 패러다임은 단순한 기술 혁신을 넘어 인간의 생명과 건강을 더욱 정밀하게 예측하도록 의학의 흐름을 재설계하고 있다....

이 주제의 다른 글

- [과학향기 for Kids] <쥬라기 월드: 새로운 시작> 속 가짜 공룡을 찾아라!

- [과학향기 Story] 잊혀진 이름, 호국영령 신원 밝히는 유해발굴감식단

- [과학향기 for Kids] 춤추는 앵무새, 드럼 치는 침팬지… 동물들도 박자를 느낀다?

- [과학향기 Story] 체중을 줄이고 싶다고? 이 아미노산 하나 빼 봐!

- [과학향기 Story] ‘폭싹 속았수다’ 속 제주 해녀, 유전자부터 달랐수다

- [과학향기 for Kids] 수백 번 뱀에게 물린 덕에 해독제 개발?

- [과학향기 Story] 임플란트 대신 실험실에서 키운 '내 치아' 끼운다

- [과학향기 Story] 퇴근 후 술자리는 본능일까? 침팬지에게 물어보라!

- [과학향기 for kids] 벼락 맞아도 멀쩡, 오히려 이득 보는 나무가 있다?

- [과학향기 Story] "나도 살아야지" 짝짓기 상대를 '독'으로 마비시키는 문어가 있다?

ScienceON 관련논문